Willkommen bei PCD UNIBE

PCD UNIBE ist das interdisziplinäre Zentrum für die Diagnostik und Erforschung der primären ziliären Dyskinesie (engl. Primary Ciliary Dyskinesia -> PCD) an der Universität Bern und dem Inselspital Bern.

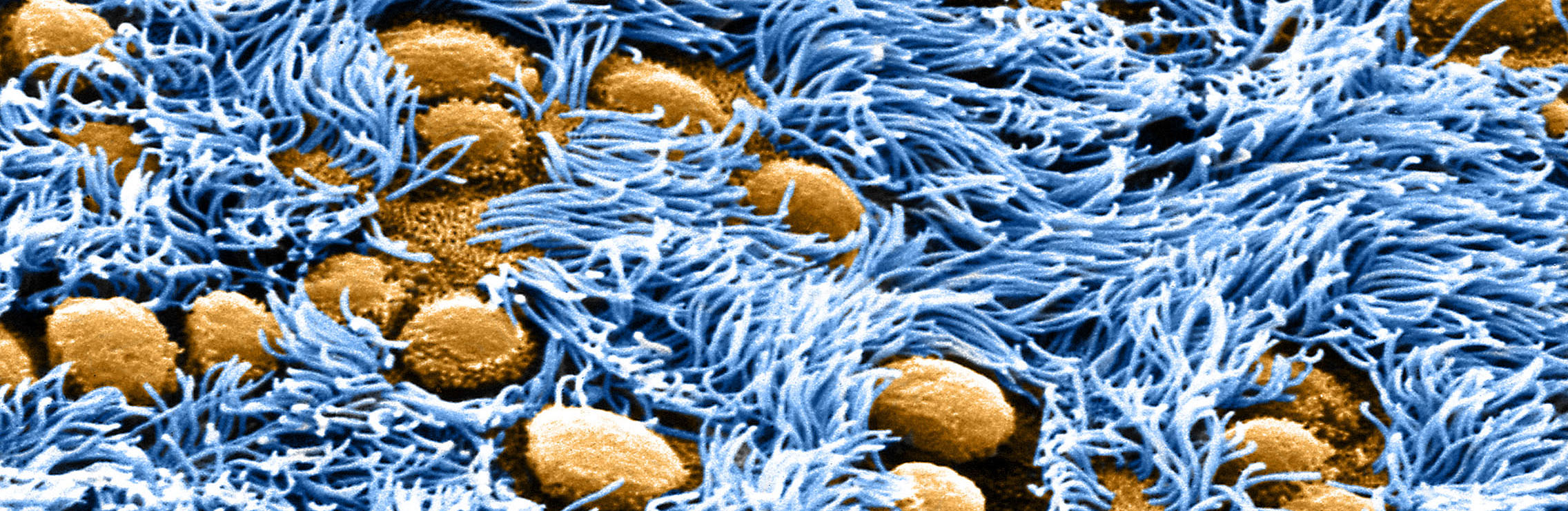

Die primäre ziliäre Dyskinesie ist eine angeborene Erkrankung, welche durch eine Störung der Beweglichkeit der Flimmerhärchen zu einer beeinträchtigten Reinigung der Atemwege führt. Die Diagnosestellung ist komplex und erfordert meist verschiedene Analysen.

Das PCD-UNIBE bietet über einen Kontaktpunkt alle aktuell verfügbaren analytischen Methoden im Bereich der Ziliendyskinesie an (Anmeldung: siehe Diagnostik).

- Nasale Stickoxydmessung [nNO]

- Hochgeschwindigkeits Videoanalyse [HSVM] der Kinozilienbeweglichkeit und des Schleimtransportes

- Immunfluoreszenz

- Transmissionselektronenmikroskopie

- Zellkultur

- Genetische Analyse

Unter dem Dach des PCD-UNIBE sind KinderpneumologInnen, KinderärztInnen, BiowissenschaftlerInnen und Grundlagenforschende vereinigt.